基础地学知识科普

编辑: 小编 时间:2023-03-28 15:32:24 浏览次数:

地球的内部结构

科学家通过地震等方法探测,认为地球具有同心球状圈层构造,并根据不同的化学成分和物 理性质由外向内将其分为地壳、地幔、地核三部分。地壳各地厚度不一,海洋较薄,陆地较厚,平均厚 度约 33 km,主要由硅酸盐类岩石组成。地壳往下为地幔,厚约 2 800 km, 地幔可分为上地幔和下地幔,上地幔主要物质成分为榴辉岩,厚约 1 000 km;下地幔推测由 铁、镁及金属氧化物组成,厚约 1 800 km。地幔在 60 km~400 km 处有一个软弱层,称为软 流圈,软流圈的对流就会引起地壳运动。软流圈之上至地表合称为岩石圈。地幔之下为地核,地核半 径为 3 468 km,又可以分为外核和内核,外核推测是液态的,大约厚 3 100 km, 内核推测是 固态的。

地球的表面

地球的最外层是地壳,是人类生存活动的直接场所。它由岩石和土壤覆盖层组成。地壳的表面 大部分被海洋覆盖,陆地的低洼部分也往往分布有湖泊和河流。在寒冷地区,水积聚成冰川。此 外,在地表以下一定深度也有水,称为地下水。所有这些不同状态的水构成了水圈。在岩石圈和水 圈外面,整个地球被大气圈所包围。 岩石圈、水圈和大气圈,既彼此分离又相互渗透、相互作用。这样地球上就出现了既有矿物质, 又有空气和水分的地带,加上适宜的温度条件,就构成了生物衍生的地带,叫做生物圈,人类是生 物圈中最活跃的组成部分。

地质学家如何追索地质历史

人们追索人类历史,是通过文字记录以及文物进行考古的方法。地质学家如何追索地质历史 呢?他们发现:覆盖在地球表面的层层叠叠的岩层,地质学上叫做“地层”,是一部地球几十亿 年演变留下来的“地史全书”。地层中的各种岩石就像这本书中的“文字记录”,化石就尤如考古发现的 “文物”。地质学家就是利用“文字记录”和“文物”,采用科学技术手段和“将今论古”的思维方法来解 读地球的发展历史。

地球诞生已有 46 亿年,但我们仅对它近 6 亿年以来的历史比较了解。6 亿年以前的历 史则还存在多种推测。这主要是地球上的生物虽然早在 30 多亿年前就已出现,但长期处在 很低级阶段,且保存这些化石的岩层,又大多经过变质而使化石遭到破坏。一直到了距今约 5.7 亿年,地球上出现了大量较高级的生物,并在未经变质的沉积岩层中形成化石保留下来, 从而为 我们了解地球的历史提供了许多较可靠的材料。

根据沉积岩层中所含的古生物群的发展演化,我们可以判断出岩层形成的先后顺序;再对地 层进行同位素测年来确定它的时间,两者结合,可以较准确地反映地壳的演变历史。 1881 年,国际地质学会通过了至今通用的地层划分表,以后经过修订、完善,制定出 了完整的地质年代表,使之成为划分地球历史的依据。

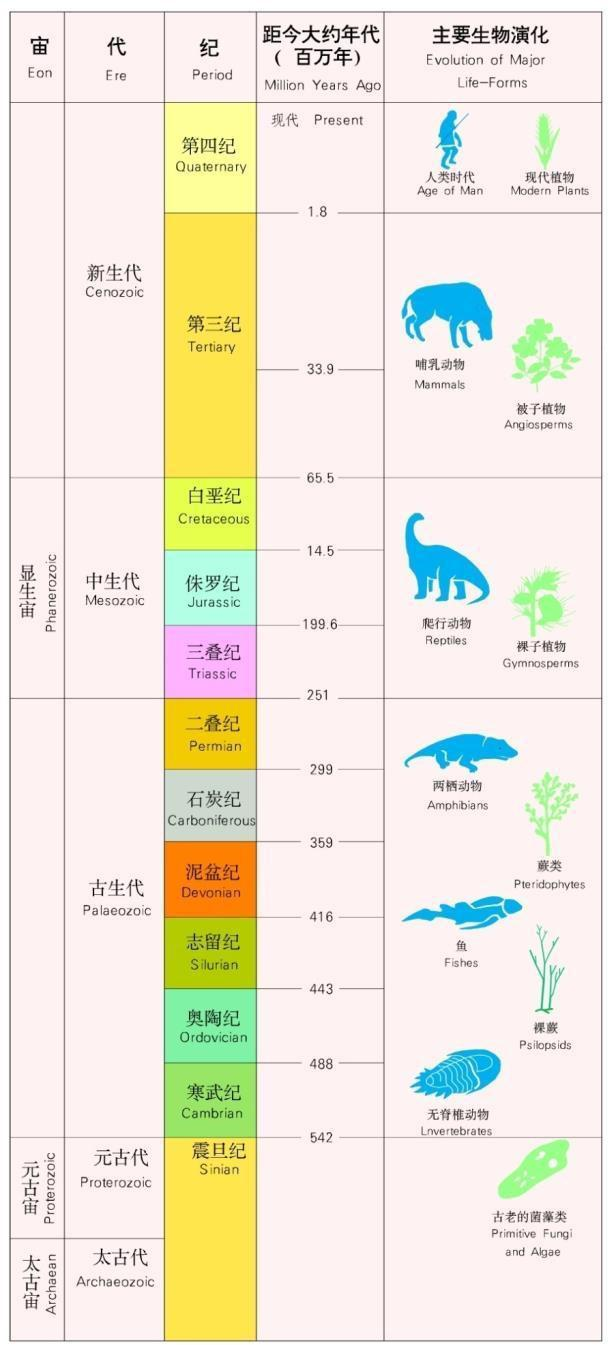

地质年代表

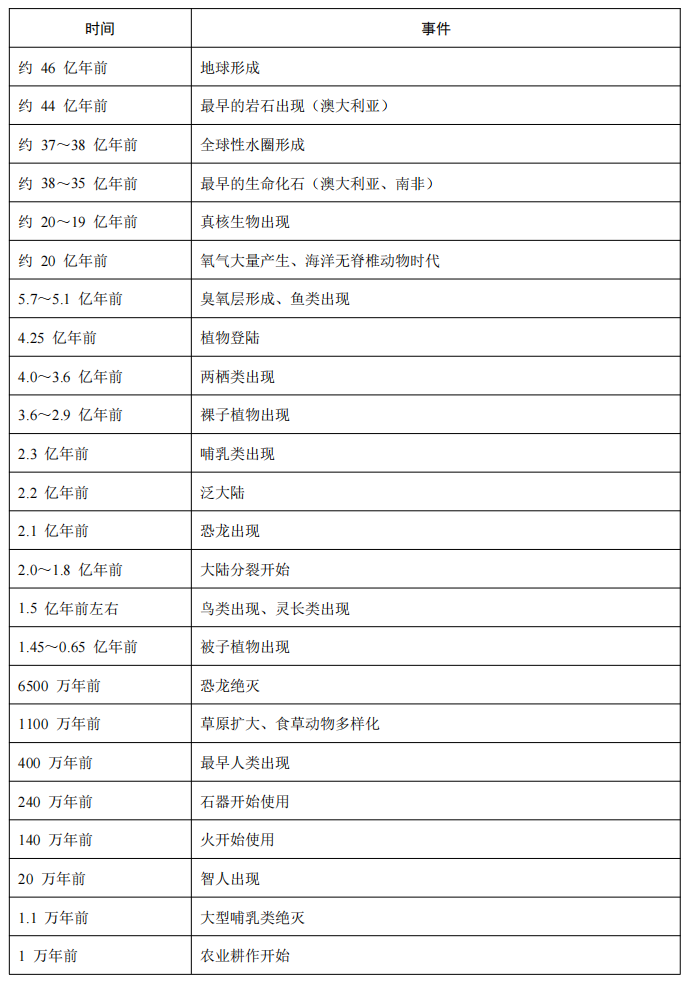

地球历史中的重要事件

板块构造

地球是在不断地运动着,地壳内部物质也在不断地运动着。地球内部物质的不断运动,造 成了地壳下陷、隆起、褶皱、断裂等。地壳运动的机制,不同的地质学家有不同的认识。认 为岩石圈由若干板块构成,上地幔软流圈的对流引起板块运动的学说叫“板块学说”。

岩石圈有欧亚、太平洋、非洲、北美、南美、澳大利亚(-印度)、南极等七大板块及许 多小板块。板块相互作用形成的构造体系,叫做板块构造。

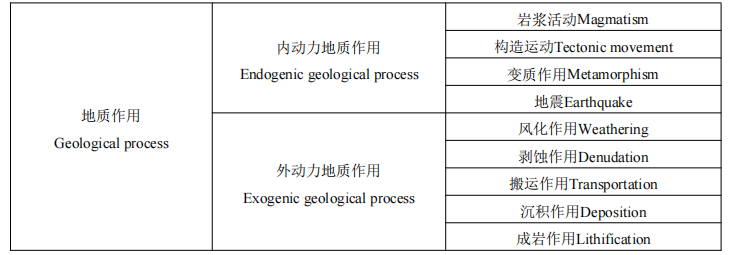

地质作用

地质作用——改变着地球表面的力量 来自地球内部的能量,如地球内部的放射性元素分裂时放出的能量,地球自转速度变化时产生 出来的能量等等,推动地壳不断发生运动。地壳运动是全球性的,它在改变地球面貌的过程中起着主导 作用。这种由地球内部力量引起的地质作用称内动力地质作用,它不仅使地球内部构造复杂化,还加大 地表的起伏和高差。在长期缓慢的地壳应力作用下,坚硬的岩石可以发生扭曲和破裂,可以因受到强烈的 挤压而隆起成山,也可以因拉伸沉降形成低地、湖泊和海洋。

今天我们看到的山川面貌,是已经过阳光、大气、水和生物等多种自然力的加工过的。 这些自然力对地壳的凸出部分进行破坏,并将破坏后的产物搬运到低洼地带堆积起来。这种由地 球外部力量引起的地质作用称外动力地质作用,它缩小地表的起伏和高差。

地质作用不但能改变地表的形态,同时也促使地壳的物质和结构不断地发生变化。

地质作用分类表

岩浆活动

地壳深处的岩浆具有很高的温度,承受很大的压力,当地壳出现破裂带致使局部压力降 低时,它就要沿着破裂带上升到地壳上部,称为岩浆侵入活动;如果岩浆溢出地表则称为火 山活动。

侵入岩

岩浆侵入活动形成的岩石称为侵入岩, 产于地下几千米或十几千米的深处,由于在 地下冷却较慢,所以侵入岩矿物结晶一般比较 粗大,肉眼多能清楚看出矿物结晶颗粒。侵入 岩由于地壳运动而抬升,其上覆岩石被剥蚀 而暴露于地表。侵入岩的化学成分以硅酸盐为 主,依据岩石中的二氧化硅含量由少至多,分 为超基性、基性、中性、酸性四大类岩石。 宁德世界地质公园内的侵入岩主要为酸性岩, 次为基性岩。

晶洞碱长花岗岩

晶洞花岗岩在福建沿海呈北东向分布,宽 60 km~90 km,长500 km,大小岩体近百个。晶 洞花岗岩主要侵入时期是早白垩世末期至晚白垩世初期。 晶洞碱长花岗岩是一种特殊的深源浅成花岗岩,是陆壳伸展拉张的岩浆活动的记录。晶 洞花岗岩岩石化学成分具超酸富碱贫铁镁特点,SiO2 一般>76%,Na2O+ K2O>8.3%, Na2O 普遍在 3.75%以上,FeO+ Fe2O3 +MgO<2.5%。 据多项研究项目的计算推断,晶洞花岗 岩岩浆地幔成分占 65.3%~76.3%,岩体形 成的最大深度为 1 000 m~2 000 m,岩浆主结 晶阶段温度为 893℃~1 043℃。 因此,晶洞碱长花岗岩具有来源深、定 位浅、成分分异彻底的特点。 超酸富碱贫水的岩浆在近地表处冷 凝结晶过程中,由于岩浆具有较高的粘度, 在 浅成环境下所含气体无力逸出而形成气腔, 在岩浆结晶的晚期阶段进一步形成特殊 的晶洞构造。

火山活动和火山岩

地下深部的岩浆沿断裂的薄弱部位上升,当岩浆的压力超过了地壳表层的压力时,岩浆喷出 地表,就会产生火山爆发,称为火山活动。火山爆发形成的岩石称为火山岩,火山岩的岩石种类繁 多,但常常结晶细小,有时见流动构造或气孔构造。火山岩物质来源于地下深部, 带来了许多地下 深部的地质信息。所以火山岩是研究地球深部物质结构的重要对象。

火山喷发碎屑

火山喷发碎屑是被喷入空中的碎屑,因而在回落地表时具有一定程度的分选性,一般较粗粒 的碎屑离火山口较近,而细粒的碎屑离火山口较远。

根据火山喷发碎屑的大小和形态又可分为多种类型,如火山灰、火山砾、火山块、火山弹 等。火山喷发碎屑固结后形成火山碎屑岩。

火山灰

火山爆发时,岩石或岩浆被粉碎 成细小颗粒,从而形成火山灰。 火山灰由岩石、矿物、火山玻璃 碎片组成,直径小于 2 毫米。火山灰 不同于烟灰,它坚硬、不溶于水。

火山爆发时炽热的火山灰随气流 快速的上升,将对飞行安全造成威胁。 大规模的火山喷发所产生的火山灰可 照片 3-8 火山灰 (Ash)Volcanicash 在平流层长期驻留,从而对地球气候产生严重影响。火山灰也会对人、畜的呼吸系统产生不良影响。 火山灰的下落也会给人们带来伤害。

凝灰岩

凝灰岩是一种火山碎屑岩,其成分 50%以上是火山灰。颜色多样,有黑色、紫色、红 色、白色、淡绿色等,根据其含有的火山碎屑成 分,可以分为:晶屑凝灰岩、玻屑凝灰岩、岩屑凝 灰岩等。

熔结凝灰岩

为富含挥发分的粘稠熔浆,大量涌出火山 口,因压力骤降而爆炸,形成呈炽热状态悬浮于气体 之中的火山灰流或火山碎屑流,在高温条件下堆积 而成的岩石。岩石由浆屑、晶屑、塑性玻屑及火山 灰组成,塑性碎屑常被压扁拉长,构成似流纹构造。

火山砾

火山砾指的是直径 2~64 毫米的火山喷 发碎屑,在意大利语中“Lapilli”是“小石头” 的 意思。另外,还有一种火山砾被称为增生火 山砾(accretionary lapilli),它的直径范围也是 2~64 毫米,其特殊之处在于它是球形的,是 由细小的火山灰一层一层粘结而成。

火山角砾岩

主要由粒径为2 mm~64 mm 的火山碎 屑物组成的岩石,火山碎屑多呈棱角状,其 间的填隙物主要是火山灰、火山尘。

火山块

火山块是直径大于 64 毫米、棱角尖锐的岩块。火山块的成分一般是早期的熔岩。火山 爆发导致火山锥上早期的熔岩体破碎形成火山块。一般认为熔岩体破碎时为固体状态,从而才可 能形成火山块锋利的棱角。

火山弹

火山弹是火山爆发时,熔融或部分熔融的熔岩块飞入空中,冷却下落形成的直径大于 64 毫米的岩块。其外形圆滑,包括圆形、纺 锤形等多种形状,一般堆积在火山口附近及火山锥 斜坡上。

火山集块岩

粒径大于 64 mm 的火山碎屑物称为集块, 当岩石中的集块含量大于 30%时称为集块岩。集 块岩中集块的成分一般较复杂,多为棱角状。胶 结物由岩屑、晶屑、玻屑和火山灰组成。集块 岩常分布于火山通道外围附近,集块岩中巨大 的岩块,显示了火山爆发的强大威力。

岩浆

岩漿一般由以下几部分组成:熔化形成的液体、从液体中结晶的矿物、捕虏体和包裹体以及 岩浆中溶解的气体。 岩浆根据其 SiO2 的含量高低可分为酸性( SiO2 的含量>65%)、中性( SiO2 的含量 52%~65%)、基性( SiO2 的含量 45%~52%)、超基性( SiO2 的含量<45%)岩浆,其流动 性随二氧化硅的增加而减弱,基性熔岩粘度小易于流动,酸性熔岩则不易流动。岩浆凝固后形成 熔岩。

流纹岩、石泡流纹岩

流纹岩是常见的一种火山熔岩,是火山喷发时从火山口流出的 SiO2 含量一般在 70%~ 76%的岩浆冷却后形成的。形成流纹岩的岩浆粘度比较大,常发育流动构造,一般呈细纹状, 局部呈 涡流状(照片 3-17)。当岩浆中含较多气体,气体膨胀后形成大小不等的气泡。后来岩石中析离出 来的物质沿气泡壁沉淀,就形成石泡。含石泡的流纹岩称为石泡流纹岩。

安山岩

安山岩是一种常见的火山熔岩,安山岩中 SiO2 含量在 52%~63%,含量在 52%~57% 的为玄武安山岩;含量在 57%~63%的为安山岩。岩石常呈灰、黑、红、紫、褐等色,蚀变后呈 绿色,斑状结构,斑晶主要为斜长石及暗色矿物。有时见气孔构造,气孔被方解石、石英、绿泥石 等充填后,形成杏仁构造。

安山岩是构成岛弧火山的重要火成岩类,在新生代环太平洋地区有大量的发现。“安山岩” 这个词是来源自南美洲的“安第斯山”。

潜火山岩(正长斑岩)

随着火山喷发的能量逐渐降低,无力喷 出地表的残余岩浆沿断裂、裂隙及火山通道 上侵,在近地表处冷凝结晶形成潜火山 岩体。白水洋的正长斑岩就是此类岩体,该 类岩石是形成白水洋独特的平底基岩河 床的物质基础。

火山岩柱状节理

火山岩柱状节理,常见于基性的玄武岩中,酸性的熔结凝灰岩中较少见。多为六方或五 方柱体。一般认为它是火山喷发时,炽热的熔岩流或碎屑岩流缓慢冷却收缩形成的。柱状体 总是垂直于岩石冷却时的等温面,我们可以用柱状节理判别火山岩层的产状。还可以根据柱 体弯曲方向,或岩石中气孔的形态,来判别流动方向和研究确定火山口位置。白水洋园区郑山至双溪的公路边和棋盘顶就有发育良好的柱状节理。

变质作用与变质岩

地壳中原来的岩石(沉积岩、岩浆岩和变 质岩),由于受到构造运动、岩浆活动或地壳 内热流变化等内动力的影响,它们的矿物成分 (有时还有化学成分)和结构构造发生了变化,这些变化总称为变质作用,它所形成的 岩石就是变质岩。变质岩常具有片理,矿物定向 排列,常见岩石有变形。

构造运动

构造运动主要是指由于地球内部动力引起的地壳的机械运动。构造运动能使地壳发生变形 和位移,同时还促使产生岩浆活动和岩石发生变质。

褶皱

岩石受力发生弯曲称为褶皱,它在层状岩石中表现最为明显,形象地给予人们关于岩层发生塑 性变形的概念。

断裂

断裂是指岩石受力时,当所受力超过岩石本 身的抗断强度时而产生的破裂,它破坏了岩石的 连续完整性。断裂包括断层、节理和裂隙等。断 层位移量有大有小,小者仅几厘米,大者可达数 百千米。位移量很小,或基本没有位移的,称为 节理。

沉积作用

沉积作用是指被搬运的物质(泥、沙、砾等)由于搬运介质(水、风、冰等)的物理、 化学条件的改变,呈有规律的堆积现象。沉积作用可分为大陆沉积作用和海洋沉积作用两大类。按沉 积作用的方式,可分为机械沉积作用、化学沉积作用和生物沉积作用三种类型。

沉积岩

沉积岩是在地表条件下,由母岩(花岗 岩、火山岩、变质岩和早期形成的沉积岩)风 化剥蚀的产物(包括砾石、砂、泥等)经搬 运、堆积最后硬结而形成的岩石。碎屑岩 (砾岩、砂岩、粉砂岩等)是从来源区机械 破碎的较老岩石的碎屑经过水、大气或冰的 搬运及沉积形成的(照片 3-25);化学岩(如岩 盐或石膏)是从溶液中沉淀形成的(照片 3-26);而生物岩(如生物灰岩、礁灰岩)是由 动物及植物的遗体或其分泌物形成的。沉积岩最明显的特征是具有层理。

层理

层理是岩石性质沿垂向变化所产生的一种层状构造,它通过岩石的成分、结构、颜色等 的变化表现出来。是地质学家判断沉积岩形成时环境的重要标志。

风化作用

风化是岩石在大气条件下,在太阳辐射、水、气体和生物的作用下,其物理性状和化学成分 发生变化的过程。 使岩石的物理性状发生改变(主要是破碎)的风化为物理风化,使岩石的化学成分发生变 化的风化为化学风化,这两类风化通常是同时进行的。此外生物对岩石风化所起的 作用也很重要,如植物的根系对岩石的破坏等等。 风化作用可以形成美丽的景观,但也是岩石建筑物和某些摩崖石刻被破坏的重要原因。

侵蚀作用

侵蚀作用指风力、流水、冰川、波浪等外力在运动状态下改变地面岩石及其风化物的过程。侵 蚀作用可分为机械剥蚀作用和化学剥蚀作用。

流水侵蚀作用

流水侵蚀作用是水流(包括雨水)对岩石、土壤进行的破碎、溶解并运移的作用。坡 面上的流水冲刷整个坡面,使之趋于破碎。沟谷和河流的流水,使谷底和河床加宽(侧蚀作用)、 加深(下切作用)和加长(溯源侵蚀)。

我们所见到的山川、河谷都是流水的长期侵蚀切割作用的结果。随着河流水量的增大和动能增 强,或新构造抬升都会加强流水的侵蚀作用。

河流地质作用

河流是一种由一定区域的地面水和地下水补给,并经常或周期性地沿着由它本身所造成的线 形伸展的槽状凹地(即河道)向低处流动的自然水流。河流地质作用分三类:侵蚀作用、搬运作用 和沉积作用。

由于流水的侵蚀作用,使河流不断地延长、加深、变宽,由沟谷、小溪、小河,逐渐变为大河。

河流侵蚀作用

侵蚀作用是河流凭借本身的动能对其边界产生的冲刷和破坏作用。 按照侵蚀的形式,河流侵蚀作用可分为水力作用、磨蚀作用、磨耗作用和溶蚀作用。 河流的水力作用指流水对岩石的直接冲击,冲击力大小与流水量及流速成正比。 磨蚀作用主要由流水中的搬运物造成;搬运物不断地磨擦河道两旁及河床,使河道拓阔和加 深。 磨耗作用则指河中的搬运物互相碰撞磨擦,逐步磨圆、变小。 溶蚀作用是河水溶解河岸两旁及河床岩石的可溶矿物,并以溶液形式带走。 一般来说,水力作用及磨蚀作用是较为重要的。 河流侵蚀朝着河源、河床及两旁河岸三个方向进行。溯源侵蚀使河道朝上游方向延长,下 蚀侵蚀使河道加深,而侧向侵蚀则使河道变阔。

河流搬运作用

搬运作用是河流把侵蚀河床、河谷边坡的产物移动到它处的作用。 河流搬运的能力,与径流速度及流水量成正比。 流水搬运的形式有四种:(1)被溶解物质以溶液形式搬运;(2)细小的泥沙颗粒以悬移形 式搬运,随波逐流;(3)较大的碎块以跃移形式搬运,偶尔被水流从河床卷起;(4)巨石及其它 笨重的物质只有在水流较快、水量较大的情况下,才被水力推移。河流搬运作用大部分是不溶于 水的机械搬运;小部分则是溶于水的化学搬运。

河流沉积作用

河流的沉积作用使水体中的搬运物停止前进而堆积,成为沉积物。一般在河床坡度变小、河床变 宽、河水流量变小或河流含沙量增多情况下发生。河水的搬运作用会产生一种分选的效果,令搬运物 按大小和重量依次沉积:粗重的先沉积,细小的后沉积;若沉积急速时,便不会有这种分选作用。

河流的功用

河流是珍贵而且可以更新的自然资源(照片3-43)。 虽然全球河流仅占地球地表十分之一的面积,水量也仅占全球水资源总量的万分之一, 但是在许多国家和地区,河流是人民及其它生物赖以为生的主要水资源。 河流还可以为交通航运、农 畜供水、水产养殖、水力发电之 用;它还提供了观光、游泳、泛 舟、露营、垂钓或打猎等游憩场 所。河流与人类文明发展过程息 息相关而且互相影响。 除了人类,许多野生动植物 (如鱼类、虾类、两栖类、水生 昆虫、藻类)也利用河流做为栖 息、摄食或繁衍的场所。因此, 河流同时也是重要的野生生物保 护地。

重力作用

重力作用是地表岩石体和土体在各种外因(如流水长期侵蚀、暴雨等等)诱发下,由于自身的重 量而产生的运移和堆积过程。崩塌是常见的重力作用之一,崩塌往往沿节理面或裂隙面发生。崩塌作 用形成倒石堆、堰塞湖、堆积洞等。崩塌可以形成美丽的风景,但也是一种地质灾害, 会给人民生命财产带来重大损失。