民俗文化

编辑: 小编 时间:2023-03-23 17:10:53 浏览次数:

民俗文化是中国传统文化的重要组成部分,宁德市具有深远厚重的历史积淀和多彩缤纷的人文生态资源,孕育了众多独具地方特色、甚至声名远播的民俗文化,成为熠熠生辉的“闽东之光”。在长期的历史发展进程中,民俗文化已融入闽东社会生产生活的方方面面,成为闽东文化的瑰宝。

福鼎沙埕铁枝:福鼎市沙埕“铁枝”俗称“杠”、“阁”,始于清乾隆年间,是沙埕渔家元宵节传统民俗活动。早期是竹、木质结构,用人抬杠,为单层2至3米高,叫平阁。后发展成用钢管或铁条焊接成像树丫那样的枝状,并进行艺术性加工和装饰,为多层的7至8米高,层与层之间称为“过枝”,并固定在车辕上便于搬行。它吸收了民间文艺、传统戏剧、舞蹈杂技等表现方式,形式精妙绝伦的表演艺术。福鼎沙埕铁枝被列为国家级非物质文化遗产。

福鼎饼花:起源于清乾隆年间,是一种民间艺人独创的用于装饰月饼的画种。早期的福鼎饼花为剪纸饼花,叫百子花,后改为手画,叫团花,民国初年出现木板印制饼花。后又发展为石印饼花、刻水印木制饼花。表现内容以戏曲题材为主,形式新颖,线条清晰,有美人式、八景式、八果式、团式等。画面色彩浓艳,以红、黄、绿、桃红等色为主。饼花深受群众喜爱,是中秋赠送月饼的吉祥图,也可贴在厅堂或屋内装饰观赏,成为一种独特的民俗风情。福鼎饼花制作工艺已列入省级非物质文化遗产。

福鼎提线木偶戏:它是用木偶来表演历史故事和传统演义的戏剧,是闽浙地区传统戏的一种,源于宋末,流行于明清,民间称为“七条线”。福鼎提线木偶戏,以木偶道具制作精美、表演技法娴熟、艺术风格独特、融合多种传统戏曲手段而享有盛誉。2009年5月,福鼎提线木偶戏列入省级非物质文化遗产。

福安平讲戏:由明末清初时期流行的四平腔“唱白字”演化并结合屏南民间的“驮故事”表演艺术逐渐形成。平讲戏系闽剧前身之一,也是闽东地区独特的地方剧种。它以福安方言演唱,表演方式原始粗犷、简朴、通俗,乐队仅用“刀鞘板”配合锣鼓打出节奏,后来加入京胡、毛胡、笛子、唢呐等管弦乐器;服装也很简陋,一般以印花土布缝制戏衣;化装仅用“厦门桃”点缀脸部,因具有大众化特点,深为广大群众所接受。福安平讲戏已列入国家级非物质文化遗产。

畲族银器锻制技艺:福安银制品加工制作工艺,始于明朝,为福建银雕工艺的代表。畲族银器制作技艺是当地银矿产与畲族风俗结合的产物,工艺独特、流程繁复,传承有序,每件银器都体现了非遗传承人的智慧。其工序包括:熔银,打坯、雕刻、焊接、防腐等;产品具有纯洁、创新、精细、动感的特点。当代工艺师林仕元研究改进了银雕工艺流程,使之更加完美。畲族银器制作技艺已列入国家级非物质文化遗产。

屏南平讲戏:是一种已有400年历史的传统戏曲剧种,作为闽剧的前身,剧种主要特点是道白歌唱皆用福州土官话,前台唱,后台帮,即"一人启口,众人接和"的一种十分古老的传统民间演唱形式,如同民间的夯歌号子和秧歌。平讲戏是以福建传统地方方言演唱戏文的高腔剧种,是福建特有的地方剧种,起源于屏南,流传在宁德、福州地区,可以说是闽剧的前身之一。平讲戏多吸收当地民歌俚语,演出内容大多表现爱情婚姻和劳动生活,深受群众喜欢。2008年,屏南平讲戏经国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产。

四平戏:又名四评戏、四坪戏、四棚戏、四蓬戏,系由明代中叶流行的四大声腔之一的弋阳腔演变而来,现存于福建省屏南县的龙潭村和政和县的杨源村。屏南四平戏一直保持唱白皆用“土官话”的传统,前自干唱,后白领帮腔的高腔传统,唱腔结构形式属曲牌体,常联缀演唱,旋律高亢激越,朴实流畅,间以滚唱、滚白、曲词通俗、行腔自由,发声以本嗓为主,假嗓交替,一唱众和。同时还保持着大量宋元杂剧的表演体制,被戏剧史专家称为“中国戏剧活化石”。四平戏已列入国家级非物质文化遗产。

周宁鲤鱼溪护鱼习俗:浦源鲤鱼溪至今已有800年的历史,南宋时,河南开封郑氏始祖因避战乱,举家迁至浦源。因要饮用溪水遂放养鲤鱼去污澄清。为感激鲤鱼功劳,借助神化故事,神化“鲤鱼”,同时开启了鱼葬礼俗的先河。历代村人均遵循古训,将鲤鱼当成村中一员关爱倍至,爱鱼护鱼蔚然成风,溪中鲤鱼在村民的自发保护下,繁衍至今,堪称奇迹。周宁鲤鱼溪护鱼习俗已列入省级非物质文化遗产。

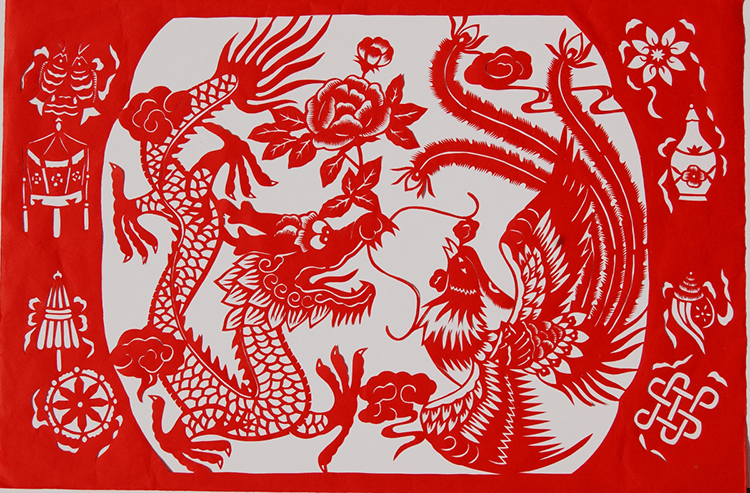

柘荣剪纸:柘荣剪纸是一种福建宁德市的传统民间艺术,与民俗活动紧紧相连,剪纸艺人大多于母辈、姐嫂传承,在表现技法上没有统一的模式,继承了中原文化的特色。柘荣剪纸作为国家品牌,具有浓郁的地方特色和民族特色,文化品位独具,作品有古朴、浑厚、粗犷、写意的风格,在艺术特色上,不求对称,阴阳变化大小不一,剪纸艺术语言跃然纸上,丝毫没有人为的雕饰感,以达到了似与不似的传统的艺术效果。2008年柘荣剪纸被国务院公布为首批国家级非物质文化遗产扩展项目名录,2009年又被联合国科教文组织公布为人类非物质文化遗产代表作名录项目。