白云山地质遗迹

编辑: 小编 时间:2023-03-24 17:05:14 浏览次数:

白云山园区九龙洞景区的河道及河道两侧崖壁上,分布着大量壶穴、流水冲蚀沟槽和垂 直弧形凹槽,其数量之丰、类型之多、个体之大、发育之系统、保存之完整、堪称一绝,极 具观赏性和科研价值,是河流侵蚀微地貌的天然博物馆,是宁德地质公园最靓丽的风景之一

1 岩槛与深潭

晶洞碱长花岗岩发育北 东向节理、裂隙,前方为河床基岩沿节理、裂隙侵蚀形成的岩槛,岩槛下方河床基岩经跌水 冲蚀形成深潭。岩槛上经流水侵蚀发育壶穴以及横切岩槛的流水冲蚀沟槽。岩槛、跌水、碧 潭构成风光旖旎的河床侵蚀地貌景观。

2 瀑布岩(流水侵蚀凹槽、石脊)

大气降水在崖壁上方汇聚的流水沿着晶洞碱长花岗岩崖壁向下流淌冲蚀,将已风化疏松 的岩石从崖壁上剥离,久而久之,崖壁沿流水线逐渐被侵蚀下凹,形成密集排列的“U”流水侵蚀石槽、石脊。远而观之,犹如飞流直泻 的瀑布。

3 晶洞碱长花岗岩与火山岩侵入接触关系

河谷中两种颜色截然不同岩石为何同处一处?这是一种侵入接触关系。深色岩石为距今 约 1 亿 2 千万年前(早白垩世)火山喷发形成的火山岩()浅色岩石为距今约 9 千万年前 (晚白垩世)形成的侵入岩——晶洞碱长花岗岩,后期形成的晶洞碱长花岗岩侵入到火山岩 之中。

4 流水的足迹

“流水的足迹”是河床受流水侵蚀,砂砾随涡流磨蚀 形成的一个貌似脚印的“盆状壶穴”。

5 峰峦叠嶂(石墙群)

受地壳应力作用,蟾溪晶洞碱长花岗岩发育一组平行 的北东东向节理、裂隙,经流水侵蚀、风化剥蚀及重力崩 塌,花岗岩体沿节理、裂隙被切割形成一道道壁立千仞的 石墙,构成峰峦叠嶂、蔚为壮观的晶洞碱长花岗岩山岳地 貌。石墙上密布着深浅相间的水蚀沟槽,犹如群瀑高悬。

6 晶洞花岗岩峰丛与火山岩山岳地貌

蟾溪河谷东、西两侧为何具有迥然不同的 地貌景观?这是由于岩石性质不同所致,河谷 东侧属火山岩组成的山岳地貌,西侧则是花岗 岩山岳地貌。晶洞花岗岩比火山岩抗风化剥蚀 能力强,经流水侵蚀、风化剥蚀及重力崩塌, 形成堡状、墙状、柱状山峰,故山体显得更陡峻。

7 爱心穴

相邻两个或多个壶穴随壶穴深度的加深和壶穴的扩大,以至于相邻的壶穴相互贯通,形 成壶口分离、壶壁相通的联通壶穴。当联通壶穴的侧壁被完全蚀穿后,则形成聚合壶穴。爱 心穴是由三个壶穴相互贯通联结形成的聚合壶穴。

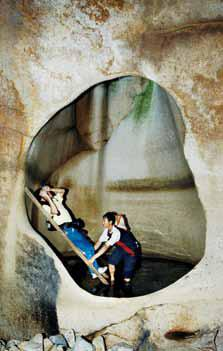

8 九龙洞

九龙洞是溪流两侧崖壁因重力崩塌滚落至河床的巨大砾石堆积而成的迷宫状“巨砾堆积 洞”。洞内河床基岩及滚石上的壶穴形态各异,在惊叹大自然的鬼斧神工之余,您能从中感 悟到流水以柔克刚的毅力。

9 通心穴

相邻较近的数个壶穴经流水侵蚀,砂砾磨蚀,不断扩大、加深,壶穴之间的隔壁逐渐减 薄,最终相互贯通,形成壶口分离、壶内相通的联通壶穴。通心穴是由三个壶穴相互贯通形成的联通壶穴。

10 瑶池

原为形成于河床陡岸壁的瓮状壶穴,其一侧靠近 河床,由于其内壁受漩涡流侵蚀,沙砾磨蚀,外壁受 溪流流水侧蚀,使临河的侧壁最终被蚀穿。穿洞逐渐 扩大,瓮状壶穴变成了穿壁壶穴。

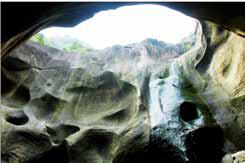

11 飞天井

“飞天井”为流水冲蚀和旋涡流的侧 蚀形成的大型“穿壁瓮状壶穴”,深 38 米, 直径约 23 米。在弧形内壁高度为 15~10 米、8~6 米 和 5 米处分布有状似壁龛的 凹坑,反映了壶穴底部处于那一高度时旋 涡流的侧蚀作用较强。壶底有 8 个单体或 聚合壶穴,大者直径 3 米,小者 0.5 米~ 0.8 米。

12 水蚀沟槽及壶穴

晶洞碱长花岗岩崖壁经风化作用后表面变得疏松。流水(雨水)沿着崖壁向下流淌侵蚀, 将疏松的岩石碎屑从崖壁上带走,久而久之,崖壁沿流水线逐渐被侵蚀下凹,形成相间分布 的“U”石槽和弧形石脊。

13 葫芦潭

河床基岩上顺流水方向分布的数个相邻壶穴,经流水 侵蚀壶穴间的前壁和后壁高度逐渐降低,相连成串珠壶穴。 串珠壶穴被流水侵蚀切穿后,相邻壶穴的两侧壁分别相连, 形成侧壁呈“S”形波状弯曲的流水冲蚀弧壁沟槽。葫芦潭 为五个大型瓮状壶穴串通而成的弧壁槽状壶穴。